Wieso?

Betriebliche Eigenkontrolle ist kein Selbstzweck. Eine objektive Dokumentation und Bewertung der Tierwohlsituation im eigenen Betrieb bietet Landwirten eine sinnvolle Unterstützung ihres Herdenmanagements und hilft bei der Optimierung einer tiergerechten Haltung. Durch eine systematische und regelmäßige Durchführung der betrieblichen Eigenkontrolle wird nicht nur die gesetzliche Pflicht erfüllt, sondern es entsteht ein Mehrwert für Tiere und Betrieb. Gleichzeitig können Tierhalter die Ergebnisse der Tierwohl Eigenkontrolle auch für eine transparente Kommunikation mit der Öffentlichkeit nutzen und damit einen wichtigen Beitrag zur Versachlichung der Diskussion rund um das Wohlergehen ihrer Nutztiere leisten.

Weshalb?

Das Wohl seiner Tiere ist die Verantwortung eines jeden Tierhalters. Zusätzlich verpflichtet das Tierschutzgesetz § 11 (8) alle Halter von Nutztieren „durch betriebliche Eigenkontrollen“ und anhand „geeigneter tierbezogener Merkmale (Tierschutzindikatoren)“ sicherzustellen, dass ihre Tiere vor Schmerzen, Schäden und Leiden bewahrt werden. Diverse Tierwohl Apps können Milchviehhalter bei der betrieblichen Eigenkontrolle unterstützen.

Warum?

Messbare, verlässliche und wiederholbare Beurteilungen des Tierwohls anhand geeigneter Indikatoren machen den komplexen Begriff „Tierwohl“ greifbar und ermöglichen eine sachliche Bewertung – eine faire Lösung für Landwirte und zum Wohl der Tiere.

Beispiele für Tierwohl-Apps:

Alle genannten Tierwohl-Apps ermöglichen es, regelmäßig, objektiv und technisch unterstützt, die Tierwohlsituation auf den Betrieben darzustellen. Dabei können bereits vorhandene Daten z.B. aus der Milchkontrolle genutzt werden.

Wie lässt sich Tierwohl in der Nutztierhaltung „messen“?

Um Tierwohl „zu messen“, werden verschiedene Indikatoren verwendet; sie lassen sich in tierbezogene sowie ressourcen- und managementbezogene Indikatoren unterscheiden.

- Direkt am Tier können Indikatoren zum Gesundheitszustand, dem Verhalten oder dem emotionalen Befinden erfasst werden, bspw. Lahmheiten, das Ruheverhalten oder Angst bzw. Schmerzen. Diese tierbezogenen Indikatoren sagen direkt etwas darüber aus, wie es dem Tier geht. Sie ermöglichen somit direkte Rückschlüsse auf die Auswirkungen von Haltung, Fütterung und Management auf das Tierwohl.

- Ressourcen- und managementbezogene Indikatoren berücksichtigen hingegen Aspekte der Haltungsumwelt (z. B. Platzangebot, Liegeflächengestaltung) und des Managements (z.B. Fütterung) und beschreiben somit die Bedingungen, unter denen die Tiere leben. Sie lassen nur indirekt Rückschlüsse darauf zu, wie es den Tieren tatsächlich geht.

Tierbezogene Indikatoren und die damit verbundene Inaugenscheinnahme der Tiere ermöglichen es dem Tierhaltenden, das Befinden der Tiere objektiv zu bewerten. In Kombination mit den ressourcen- und managementbezogenen Indikatoren wird die Tierwohl-Situation in einem Bestand insgesamt erfasst. So ergibt sich ein umfassendes Bild darüber, welchen Einfluss Ressourcen und Management auf das Tierwohl haben. Bei Abweichungen ergeben sich konkrete Anhaltspunkte für die Optimierung des Haltungssystems oder des Managements. Tierbezogene Indikatoren bieten zudem die Chance nachzuweisen, dass bei eingeschränkten Ressourcen (z.B. in einem alten Stall) durch ein sehr gutes Management dennoch ein hohes Tierwohlniveau erreicht werden kann.

Wie wurden die Indikatoren ausgewählt?

Die verwendeten Indikatoren wurden in Zusammenhang mit Projekten entwickelt und abgestimmt. Es wurden Indikatoren ausgewählt, welche die Tierwohlsituation eines Betriebes auf der Grundlage vorhandener Daten beschreiben. Hinzu kommt die Ermittlung der tierbezogenen Indikatoren, welche direkt am Tier zu erheben sind und somit eine umfassende Beurteilung des Tierwohls möglich machen.

Woher kommen die erforderlichen Daten?

Um den Erhebungsaufwand für die Indikatoren so gering wie möglich zu halten, nutzen die Tierwohl-Apps für die betriebliche Eigenkontrolle teilweise bereits im Betrieb vorhandene Daten aus der Milchkontrolle und anderen Datenbanken.

Ergänzend hierzu sind ausgewählte Daten an den Kühen selbst zu erheben.

Zugriff auf die Daten und Auswertungen der Apps hat bei allen vier genannten Apps nur der Landwirt selbst, es besteht keine Verpflichtung die Ergebnisse anderen zur Verfügung zu stellen. Wie und zu welchem Zweck die Daten genutzt werden, bleibt die Entscheidung des Landwirts.

Wozu Ergebnisse dokumentieren und auswerten?

Eine tiergerechte Haltung entsteht nicht über Nacht, sondern ist das Ergebnis langfristiger, konsequenter Arbeit. Betriebliche Eigenkontrollen unterstützen dabei, die Tierwohlsituation des eigenen Betriebes immer wieder zu hinterfragen und so kontinuierlich weiter zu entwickeln. Denn eine gute Dokumentation der Ergebnisse macht eine langfristige Betrachtung der Tierwohlsituation möglich und hilft dabei, Schwachstellen in der Haltungsumwelt aufzudecken.

Woher kommen die Ziel- und Warnwerte?

Der Orientierungsrahmen, der den Ziel- und Warnwerten der Apps zugrunde liegt, wurde ebenfalls in diversen Projekten in einem aufwendigen Prozess mit der Expertise aller relevanter Interessensgruppen erarbeitet und abgestimmt. Die Werte wurden in Praxiserhebungen auf Milchviehbetrieben ausgiebig getestet und u.a. anhand tausender Betriebsdaten aus der Milchkontrolle auf ihre Praxistauglichkeit überprüft. Die Orientierungswerte bieten daher einen verlässlichen Rahmen, anhand dessen Milchviehhalter ihre eigenen Daten einordnen und vergleichen können.

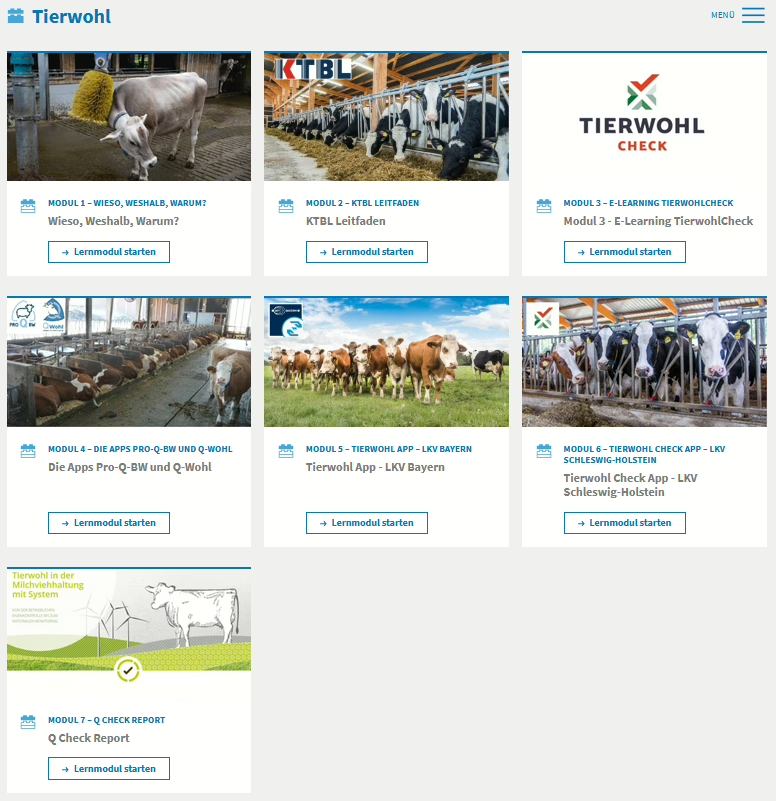

>>>> Aufbau des Themas Tierwohl <<<<

Nachdem in Modul 1 aufgezeigt wurde, Wieso, Weshalb, Warum das Thema Tierwohl eine so große Bedeutung hat, finden sie in den nächsten sechs Modulen (Modul 2-7) verschiedene Hilfsmittel und Möglichkeiten zur Umsetzung von Tierwohl in Milchviehbetrieben.

Modul 2:

Hier erhalten sie einen Einblick in die Praxisleitfäden, Online-Schulung, Excel-Anwendung und den Orientierungsrahmen für die betriebliche Eigenkontrolle des KTBL, welche dem Tierhalter zur Schwachstellenanalyse und Optimierung des betrieblichen Managements dienen. Gleichzeitig stellen sie eine fachlich fundierte und praxiserprobte Möglichkeit dar, der Eigenkontrollpflicht nach § 11 Abs. 8 TierSchG nachzukommen.

Modul 3:

Im E-Learning von TierwohlCheck können Sie die Datenerhebung der Tierschutzindikatoren für eine verlässliche Tierbeurteilung erlernen. Hierbei erhalten sie eine Anleitung zur einfachen und effektiven Datenerhebung, viele nützliche Hinweise und vertiefende Hintergrundinformationen und praktische Merkblätter zu den Indikatoren. Das Modul 3 ist in die drei Untermodule „Indikatoren auf Basis bereits vorliegender Daten“, „Indikatoren auf Basis zu erhebender Daten“ und „Indikatoren aus dem Haltungsumfeld“ aufgeteilt.

Modul 4 bis 6:

Hier lernen sie vier unterschiedliche App Anwendungen zum Thema Tierwohl in der Milchviehhaltung kennen.

Die Anwendungen unterstützen insbesondere die Erhebung der Indikatoren am Tier sowie die Auswertung der erhobenen Daten. Eine umfassende Bewertung der Tierwohlsituation im Bestand kann so praktikabel und einfach durchgeführt werden.

Die Apps aus Baden-Württemberg sind frei und kostenlos zugänglich.

Dagegen können die Apps aus Bayern und Schleswig-Holstein nur von Mitgliedern des jeweiligen LKV kostenlos genutzt werden.

Modul 7:

Beim Q-Check Report werden zur Bewertung des Tiewohls Erfassungs- und Analysesysteme genutzt, die seit Jahren tierbezogene Daten – automatisiert und deutschlandweit einheitlich – generieren. Dabei liefern die Milchkontrolle und das Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere (HIT) wertvolle Informationen zur Tiergesundheit. Aus diesen Systemen werden jene Indikatoren ausgewertet, die für das Herdenmanagement und die betriebliche Eigenkontrolle relevant sind. Gebündelt und aufbereitet im Q Check-Report sind sie die Grundlage für eine einfache Durchführung der betrieblichen Eigenkontrolle. Mit einem Blick lässt sich so der Status quo einer Herde erfassen – ganz ohne Mehraufwand für den Landwirt.