Die sichere und präzise Erkennung von Krankheiten ist die Voraussetzung für eine zielgerichtete und erfolgreiche Behandlung. In diesem Modul stellen wir die wichtigsten Krankheiten anhand aussagekräftiger Bilder vor, um das Auge für die Diagnose zu schulen, und beschreiben die Symptome am Tier. Außerdem sind Hinweise zu Ursachen und Behandlungsweise enthalten. Der neue ICAR-Diagnoseschlüssel, der die präzise Dokumentation der Klauenerkrankungen während der Klauenpflege erleichtert, wird vorgestellt und steht am Seitenende zum Download zur Verfügung.

Klauenrehe – eine Krankheit, viele Gesichter

Die Klauenrehe ist eine Stoffwechsel- und Durchblutungsstörung der Lederhaut, die sich als nicht-eitrige Entzündung zeigt. Klauenrehe kann einen akuten, subklinischen (unterschwellig, nicht sofort sichtbaren) oder chronischen Verlauf nehmen. Viele Folgeerkrankungen lassen sich auf ein sogenanntes „Rehe“ Geschehen zurückführen.

„REHE“ hat seinen Ursprung im althochdeutschen Wort „rāhī“ bzw. im niederhochdeutschen Wort „Rähe“. Dies bedeutete steife Körperhaltung, Gliedersteifheit (der Pferde) (Köbler G., Althochdeutsches Wörterbuch, 2014). Damit werden die typischen Schmerzsymptome bei einer Lederhautentzündung beschrieben, die Tiere haben Schmerzen beim Stehen und Gehen.

Was sind die Ursachen?

Es gibt mehrere Ursachen für die sogenannte „Klauenrehe“. Meist führen mehrere Ursachen gleichzeitig zu Hornbildungsstörungen:

- „Belastungsrehe“: ausgelöst durch zu langes Stehen und gehen auf harten Böden führt zu Durchblutungsstörungen der Lederhaut. Diese wird somit unzureichend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt, es kommt zu Hornbildungsstörungen.

- „Fütterungsrehe“: ausgelöst durch unausgewogene Fütterung, die zu Fehlgärungen im Pansen (Pansenübersäuerung) oder ketotischen Zuständen als Folge von Energiemangel führt. Es werden vermehrt schädliche Substanzen (Toxine) gebildet. Diese gelangen ins Blut und schädigen die stark durchblutete, hornbildende Lederhaut. Die Hornbildung wird gestört.

- „Geburtsrehe“: Die sensible Phase rund um den Geburtszeitraum stellt durch massive Stoffwechselveränderungen und entzündliche Vorgänge in der Gebärmutter ebenfalls eine Risikophase dar. Auch hier schädigen die gebildeten Toxine die Lederhaut. Ein begünstigender Faktor für eine Klauenrehe ist zudem eine dauernde Überlastung der Klauen durch harte Laufwege und lange Stehzeiten.

- Rehe aufgrund von Entzündungen im Körper (Mastitis, Gebärmutterentzündung – s.o., Labmagenverlagerung, Lungenentzündung etc.): Die Entzündungsvorgänge bleiben nicht auf das einzelne Organ beschränkt, sondern beeinflussen auch den Stoffwechsel, also die Hornproduktion, in der reich durchbluteten Lederhaut. Hinzu kommen Bakterientoxine, die ebenfalls die Lederhaut schädigen können.

Was sind die Folgen?

In Folge der Stoffwechselstörung der Lederhaut kommt es zur mangelhaften Versorgung der hornbildenden Oberhaut mit Nährstoffen. Es kann nur noch minderwertiges, wenig belastbares Horn gebildet werden. Dadurch wird der Weg für Folgeerkrankungen wie Sohlenblutungen (s. Foto 1) als Vorstufe von Geschwüren, doppelte Sohlen oder Weiße-Linie-Defekten geebnet. Es dauert allerdings 6 Wochen bis 3 Monate, bis diese von außen an der Klaue , z.B. einer frisch gepflegten Sohle, sichtbar werden. Die Tiere selber können bereits viel früher Schmerzen beim Stehen und Gehen haben.

Bei einer akuten und klinischen sichtbaren Rehe zeigen die Tiere eine plötzlich auftretende starke Lahmheit, hervorgerufen durch die hochgradige Entzündung der empfindlichen Lederhaut. Sie stellen die betroffenen Gliedmaßen oft “unter“ den Körper, um die Klauen zu entlasten, es kann zum „Festliegen“ kommen. Die Gefäße am Fuß pulsieren, der Kronsaum ist angeschwollen und die Gliedmaße ist häufig vermehrt warm. An der Klaue selber müssen noch keine Veränderungen sichtbar sein. Werden die verursachenden Faktoren nicht abgestellt, nimmt die Klauenrehe einen chronischen Verlauf.

Die subklinische Rehe verläuft dagegen oft unbemerkt bzw. werden die Schmerzzeichen übersehen. Sie ist erst im Nachhinein von außen anhand der oben beschriebenen Veränderungen sichtbar.

Folgeerkrankungen wie Risse entlang der weißen Linie (Weiße Linie Defekte) oder Geschwüre (Weiße Linie Abszess) können im Laufe der folgenden Wochen bis Monate entstehen. Dem muss durch Entlastungsschnitte, ggf. Klötze und/oder Verbände begegnet werden. Auch das Rusterholze Sohlengeschwür wird durch die Hornbildungsstörungen begünstigt, hier schafft bereits eine regelmäßige Kehlung Abhilfe, anderenfalls müssen auch Entlastungsschnitt, ggf. Klotz und Verband zum Einsatz kommen.

An der Sohle kann sich die Sohle lösen, Klauensohlengeschwüre sind die Folge, eine doppelte Sohle kann sich Bilden.

Bei einer chronischen Rehe löst sich langfristig die enge Verzahnung von Klauenlederhaut und Horn v.a. im Wandbereich. Das Klauenbein senkt und dreht sich im Hornschuh. Die Vorderwand der Klaue neigt sich nach innen (s. Foto 2). Durch unregelmäßige Wachstumsphasen des Horns kommt es zu den typischen waagerechten Rillen in der Klauenwand. Die chronische Klauenrehe begünstigt die Entstehung weiterer Klauenerkrankungen wie Sohlengeschwüre.

Was kann man dagegen tun?

Die wichtigste Maßnahme ist das Abstellen der auslösenden Faktoren. Haltungsbedingungen und Management müssen kontrolliert werden, es muss bequemes Stehen/Gehen und vor allem Liegen ermöglicht werden. Die Fütterung muss hinsichtlich der Energieversorgung und des Rohfaser- und Proteingehaltes überprüft werden. Sind Einzeltiere betroffen, ist der Auslöser meist ein Entzündungsgeschehen im Körper der betroffenen Kuh, zum Beispiel in der Gebärmutter nach der Kalbung. Dieses muss vom Tierarzt diagnostiziert und behandelt werden. Die Folgen einer subklinischen oder chronischen Rehe müssen durch einen therapeutischen Klauenschnitt eingedämmt werden. Insbesondere Druckstellen müssen entlastet werden. In schweren Verläufen ist der Einsatz von Polsterverbänden erforderlich. Neigungen in der Vorderwand werden vorsichtig und fachgerecht korrigiert. Wie Folgeschäden der Rehe behandelt werden, finden Sie bei der Beschreibung der jeweiligen Erkrankung.

Nicht-infektiöse Erkrankungen

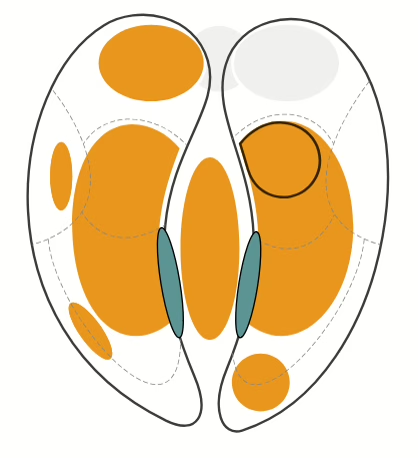

Nicht-infektiöse Klauenkrankheiten entstehen oft infolge einer Klauenrehe. Aber auch traumatische Ursachen spielen eine Rolle. Insbesondere ein starker Abrieb der Klauen aufgrund rauer Laufflächen, Überlastung durch lange Stehzeiten und unebene oder steinige Laufwege sind hier hervorzuheben. In der nachfolgenden Grafik sind die wichtigen nicht-infektiösen Klauenerkrankungen ihrer Lokalisation an der Klaue zugeordnet. Für mehr Informationen und Fotos einfach mit der Maus über die Klauenskizze fahren und auf die farbig unterlegten Bereiche klicken!

Abbildung 1: Lokalisationen der wichtigsten nicht-infektiösen Klauenerkrankungen an der Klaue

Axialer Hornspalt

Der Axiale Hornspalt gehört ebenfalls

zu den Nicht-infektiöse Erkrankungen

und befindet sich im BLAU markierten Bereich der Klaue.

Was sind die Symptome?

Die betroffenen Tiere haben an der inneren (axialen) Hornwand (siehe Bild) entweder nur eine Vertiefung oder sogar einen offenen Riss mit austretender Lederhaut), meist am Übergang zwischen hartem Wandhorn und weicherem Ballenhorn.

Welche Behandlung wird empfohlen?

Bei oberflächlichen Vertiefungen werden diese sanft und talförmig nachgeschnitten. Ist der Axiale Hornspalt bereits eröffnet, muss neben der lokalen Bearbeitung ein Klotz auf die Partnerklaue geklebt werden, ggf. ist ein erhöhender Polsterverband nötig. Quillt Lederhaut hervor, kann bei kleinen Veränderungen nach einem vorsichtigen Umschneiden und der Klotzversorgung mit salicylsäurehaltigen Pasten eine lokale Behandlung versucht werden. Ist der Lederhautbereich größer und/oder zeigt sich beim Verbandswechsel nach 5 Tagen keine Verbesserung, sollte umgehend ein Tierarzt hinzugezogen werden. Unter örtlicher Betäubung und Schmerzbehandlung wird der Bereich abgetragen, alles lose Horn entfernt und eine Verbandsbehandlung angeschlossen.

Welche Komplikationen können auftreten?

Wird der axiale Hornspalt nicht beachtet, kann sich der Riss verstärken, Mortellarosche Krankheit kann die Lederhaut befallen und es kann sogar das Klauenbein von Entzündungen und/oder Nekrosen (absterbendes Gewebe) betroffen werden.

Was ging schief?

Es wird vermutet, dass der axiale Hornspalt auch genetische Ursachen hat. Hierzu sind sorgfältige Dokumentationen über das gehäufte Auftreten dieser relativ neuen Erkrankung (zunehmend seit den 2010er Jahren) sehr hilfreich, um Zusammenhänge aufzudecken. Zudem kann eine Klauenrehe begünstigend wirken. Minderwertig gebildetes Horn kann in dem Bereich zwischen hartem Wandhorn und weicherem Ballenhorn der Belastung nicht standhalten.

Infektiöse Erkrankungen

Infektiöse Klauenkrankheiten sind ansteckend und werden von Tier zu Tier übertragen. Risikofaktoren sind feuchte Laufgänge, ein feucht-warmes Klima sowie Verschmutzungen an den Klauen, vor allem im Bereich des Zwischenklauenspaltes. Die Hygiene im Betrieb spielt eine große Rolle, aber auch Häufigkeit und Qualität der Klauenpflegemaßnahmen. In der nachfolgenden Grafik sind die wichtigen infektiösen Klauenerkrankungen ihrer Lokalisation an der Klaue zugeordnet. Für mehr Informationen und Fotos einfach mit der Maus über die Klauenskizze fahren und auf die farbig unterlegten Bereiche klicken!

Abbildung 3: Lokalisationen der wichtigsten infektiösen Klauenerkrankungen an der Klaue

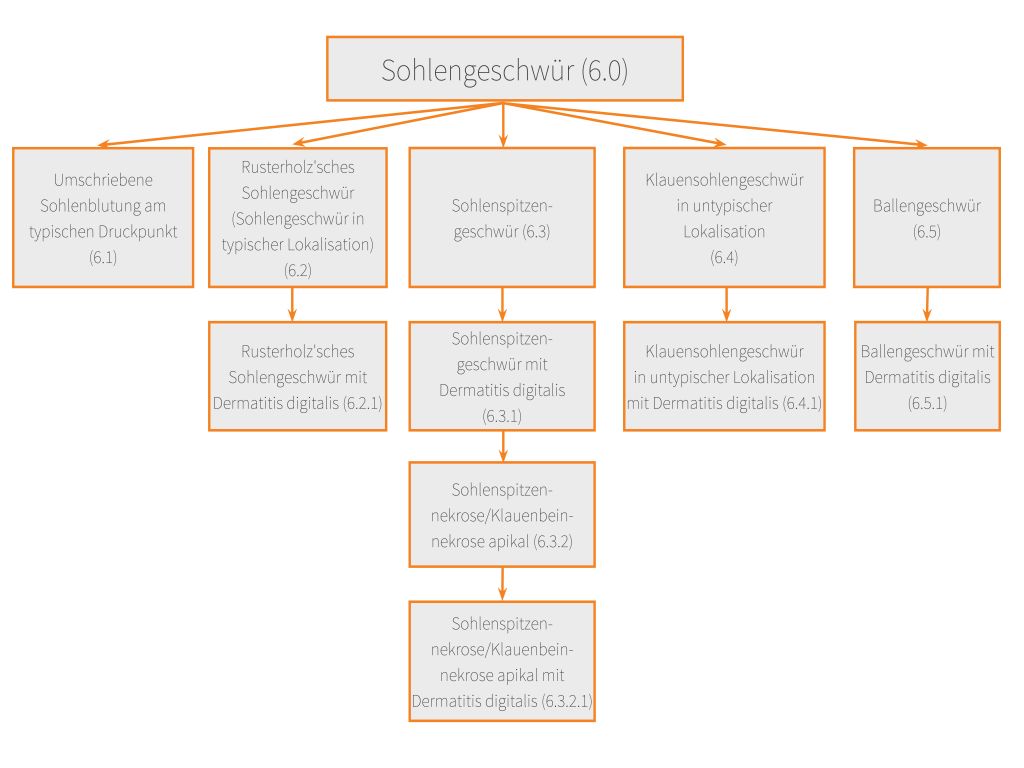

ICAR-Diagnoseschlüssel

Der neue ICAR-Diagnoseschlüssel beinhaltet neben den oben vorgestellten wichtigsten Erkrankungen noch einige mehr. Er deckt alle krankhaften Veränderungen der Klauen ab. Der Schlüssel ist mit Hilfe einer Nummerierung der Krankheiten hierarchisch aufgebaut, um Zusammenhänge zu verdeutlichen (s. Abbildung 1). Das vereinfacht Diagnose und Dokumentation und führt zu einer effizienteren Behandlung der Tiere. In allen gängigen Dokumentationsprogrammen sollte der neue Schlüssel bereits hinterlegt sein (z.B. KLAUE, dsp agrosoft).

Möchten Sie es noch genauer wissen? Die gesamte Version des deutschen ICAR-Diagnoseschlüssels mit einer kompletten Auflistung aller Klauenerkrankungen in Tabellenform nebst Schlüssel finden Sie hier. Dieser entspricht dem Internationalen ICAR Atlas der Klauengesundheit, bis auf ein paar detailliertere Diagnosen, insebsondere bei der Dermatitis digitalis.

Möchten Sie es noch genauer wissen? Die gesamte Version des deutschen ICAR-Diagnoseschlüssels mit einer kompletten Auflistung aller Klauenerkrankungen in Tabellenform nebst Schlüssel finden Sie hier. Dieser entspricht dem Internationalen ICAR Atlas der Klauengesundheit, bis auf ein paar detailliertere Diagnosen, insebsondere bei der Dermatitis digitalis. Die zitierte und verwendete Literatur finden Sie im Impressum.